安徽省沿淮地区农业洪涝灾期与避洪种植模式研究

郁家成1 黄小燕1 郁 阳1 陈晓红2 王 华3

(1.安徽农业大学 合肥 230036;2.安徽省气象局;3.安徽省民政厅)

摘 要 本文在论述安徽沿淮地区洪涝灾害及农业避洪减灾问题的基础上,着重分析了夏季农业洪涝特征及洪涝易发的原因,并且提出了与传统种植模式不同的避洪种植模式。

关键词 沿淮地区 农业洪涝 灾期分析 避洪种植 模式研究

安徽沿淮一带,属淮河中游地区,地势低平,有众多的湖泊洼地,还有为数不少的行蓄洪区。平时淮河干支流穿行于一连串的湖泊洼地之间,但如果梅期持久、暴雨集中、水位猛涨,干支流则与两岸的湖泊和低洼农田连成一片,极易发生内涝和洪水灾害。近些年来,随着人口增长和经济社会的不断发展,人水争地日趋突出,人与自然的关系紧张,洪涝灾害损失更加严重。

1 沿淮地区洪涝及农业避洪减灾

1.1 沿淮地区梅汛期降水特征

沿淮地区地处我国南北气候过渡带,气候温和,年平均气温为11~16℃。无霜期200~240天。沿淮地区多年平均降水量约为888mm,降水量年际变化较大,最大年雨量为最小年雨量的3~4倍。降水量主要集中在夏半年,6~9月降水量约占年降水量的50~80%,其中梅汛期降水尤为明显。

沿淮地区农业洪涝灾害的形成与降水特征、地形地势、河道情况、植被特点、作物生育等均有密切关系。但雨量过多、雨强过大,是农业洪涝灾害形成的首要原因[2]。沿淮地区1954、1991和2003年等年份梅汛期农业洪涝灾害都是由于雨期长、雨量大和降水集中等原因所致。

1.2 沿淮地区洪涝对农作物危害

小麦是安徽省沿淮地区最重要的午季粮食作物,其生育期主要是在10月中旬到次年6月初。如果梅汛期来得早,则会影响小麦后期发育成熟和收割脱粒,1991年夏季就是最明显的例证。雨季从5月18日开始,正处小麦发育后期,即将成熟的麦子无法收获,成熟的麦子淹没在水中不能收割,收割的也无法凉晒脱粒,结果几乎颗粒无收。由此看来,一向被认为比较稳产的小麦,也存在着梅汛期洪涝的严重威胁。

黄豆、水稻、玉米、山芋、棉花、绿豆、花生、芝麻等是安徽省沿淮地区最常见的秋季作物,其生育期多在4月上旬到10月上旬,或在6月中旬到10月下旬。这些秋季作物生育的前期或中期恰逢梅汛期,因此极易遭受水涝的危害。沿淮地区1954、1991和2003年等典型年份的洪涝灾害几乎都造成绝收,而一般年份的洪涝也都会形成明显的减产。由于大涝大灾、小涝小灾、收成不稳的原因,沿淮一带农业生产中常采取“保午争秋”的做法。

1.3 沿淮地区农业发展与避洪减灾

沿淮地区素有“走千走万,不如淮河两岸”之说。说明沿淮地区具备了农业生产的良好条件。但由于农业洪涝灾害多,直接限制着农业的发展和社会的稳定,必须寻找农业避洪减灾的途径和模式。

安徽沿淮地区的一般做法是,抓好午季生产,确保一季小麦收获。如遇洪涝,则按退水时间和生产季节,进行秋粮秋菜的灾后补种。但这种做法不同程度地存在着无计划、无目的和无准备的被动应付问题。应当总结经验教训,用集约持续发展的理念,处理人与水的关系,并在系统分析和研究的基础上,制定避洪减灾的农业发展预案和作物种植技术模式,因地制宜地进行无汛期高效农业生产。

2 沿淮地区农业洪涝灾期分析

2.1 沿淮地区农业洪涝灾期特征分析

农业洪涝灾期主要是指因暴雨集中、降水量大而形成洪涝并致使农业受灾的时期。安徽省沿淮地区的农业洪涝灾期一般出现在梅汛期及其前后的一段时期。梅汛期的长度和雨量与农业洪涝灾期的关系极为密切,梅期长、雨量大的年份多会出现农业洪涝灾害。

2.1.1 沿淮地区梅汛期的分布特征

根据1951~2005年历年入梅期,最早为5月18日,最晚出梅期为7月31日,最长梅汛期75天。1951~2004年共54年的平均入梅期为6月15日,平均出梅期7月9日,平均梅期为25天[3]。

安徽省沿淮地区夏季降水明显,降水量约占年总量的一半。尤其在梅汛期间,降水不断,暴雨集中,极易造成洪涝灾害。6月上旬以后的梅汛期,降水明显增多,6月下旬~7月下旬降水量异常突出。

2.1.2 沿淮地区不同时间出现梅汛的保证率

梅汛期出现时间的早迟与长短对沿淮地区农作物生长发育的影响是不同的。一般说来,入梅早,威胁小麦后期发育和成熟期收获;而入梅迟,则影响秋季作物前期或中期的生育,因为这季节恰逢梅汛期,易遭水灾。出梅早,容易形成缺水干旱,威胁秋季作物前期或中期生长;而出梅迟,则影响晚秋作物的补种,造成全年的减产。梅汛期长,一般雨量大,容易形成外洪内涝;而梅汛期短,则易形成缺水干旱。

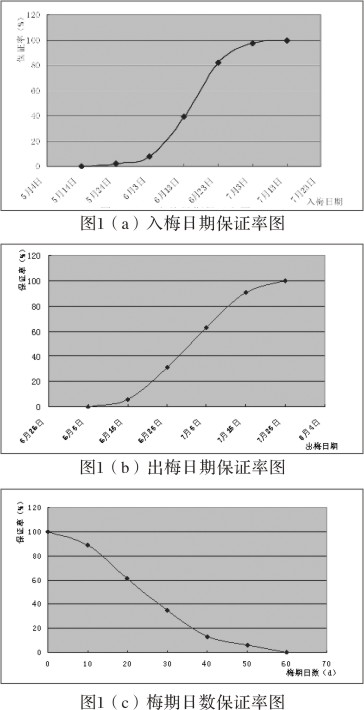

为了弄清沿淮地区出现梅汛的可靠性,根据梅期资料,绘制了入梅期、出梅期和梅汛期长度保证率图,如图1所示。

由图可见,沿淮地区不同的保证率,所对应的入梅期、出梅期和梅期长度是截然不同的,差异很大。

为了分析沿淮地区无汛期初期、终期和持续期的可靠性,根据梅期资料,绘制了无汛期起始日期、终止日期和持续日数保证率图(图略)。

结果是,不同保证率对应的无汛期起始日期、终止日期和持续日期明显不同。

实际上,也可根据入梅期、出梅期和梅期长度的保证率资料,按照公式

无汛期起始日期保证率=1-晚于某一出梅期的保证率

无汛期终止日期保证率=1-晚于某一入梅期的保证率

无汛期持续日期保证率=365日-长于某一梅期日数的保证率

求出不同保证率对应无汛期的起始日期、终止日期和持续日数。

农业上可根据具体作物种植的情况,做出保证率的明确选择。一般说来,农作物种植保证率多在70~100%范围内选择。成本高或附加值高的栽培作物,保证率则需增大;而成本低或附加值低的栽培作物,保证率则可适当减小。但是由于沿淮地区梅汛期洪涝频繁、灾情严重,事关农村广大群众全年收成和日常生计,农作物种植的保证率应相对提高,以确保农村种植业的安全生产。所以,可根据作物种植的具体情况,选择90~100%的保证率,不宜太小。

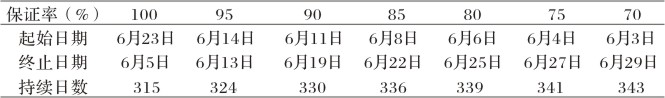

为明晰起见,无汛期的起始日期、终止日期和持续日数的保证率可列表如下(见表1)。由表可见,不同的保证率对应的无汛期起始日期、终止日期和持续日期明显不同。90%保证率的起始日期为6月11日,终止日期为6月19日,持续日数为330天;80%保证率的起始日期为6月6日,终止日期为6月25日,持续日数为339天;而70%保证率的起始日期为6月3日,终止日期为6月29日,持续日数为343天。

2.1.3 沿淮地区农业洪涝危害期分布特征

在最长梅汛期的75天,沿淮地区每年都有重现梅汛的可能,因而都存在着农业洪涝的危机。另外,在沿淮地区由于地势低洼,涝水不易退出,农业上要排除洪涝、恢复耕作总需一段时间。退水期的长短,历年各不相同。一般说来,大水年份的退水期相对较长。根据1954、1991和2003年等大水年份的实际情况,退水期约15天,凉地期约10天。因此,沿淮地区农业洪涝危害期为100天。

2.2 沿淮地区梅汛期农业洪涝灾害的成因沿淮地区梅汛期农业洪涝灾害易发的因素是多方面的,最主要的是如下三个成灾因素。

2.2.1 沿淮梅汛期连续暴雨

沿淮地区降水主要发生在梅汛期,尤其是连续性强降水(包括暴雨、大暴雨)多集中在梅汛期。一般说来,春夏季节雨带是从南向北推移的,6、7月份北移到沿淮一带。因此本地区梅汛期最易发生雨涝灾害,出现涝年的机遇为3~4年一遇。

2.2.2 地势低洼涝水汇集

由于地形地势特点,淮河干流上游山区汇水下泻快,而中下游地势低洼,洪水易聚难排,容易导致洪涝灾害。另外,在淮河全流域28个行蓄洪区中,有22个位于地势低洼的淮河中游的安徽。这些行蓄洪区大多行洪频繁。如濛洼行蓄洪区在1953年建成以来的50年内,已有11年行洪(共14次),约5年一遇。

2.2.3 作物正处关键时期

由于梅汛期恰处沿淮地区小麦、油菜等午季粮油作物生育后期,生产投入大,劳力花费多,眼看要到手的粮油一旦遭受洪涝,损失惨重。另外,梅汛期处于春播玉米、山芋、棉花等作物生育期中期。这一期间,各种作物都在生长旺盛,长势喜人,不久即可收获,如遇洪涝灾害,损失可想而知。还有,梅汛雨对夏收夏种也不利,夏收面临着“烂场雨”的威胁,夏种不能及时进行。1991年梅汛期洪涝的农业灾情就是一个例证。

3 沿淮地区避洪种植模式

鉴于目前还无法控制自然灾害的发生,因此,可通过调节作物布局,选择耐淹能力强的农作物,改变种植制度,错开洪灾发生高峰阶段与作物敏感生育期等方式,达到趋利避害,减少洪涝灾害对农业生产的危害,来实现农业避洪发展。

3.1 传统种植模式

3.1.1 小麦—大豆种植模式

小麦—大豆是沿淮地区每年最为常见的种植模式。在梅汛期短或空梅的年份,这是一种较为理想的种植模式。但在梅汛期长的年份,后季的大豆容易遭受洪涝灾害。

小麦:沿淮地区10月10日播种,次年6月1日收获,生育期230天左右。

大豆:沿淮地区6月10日播种,10月5日收获,生育期115天左右。

3.1.2 小麦—水稻种植模式

小麦—水稻是沿淮地区南部的常见的种植模式。在梅汛期短的年份,这是一种较为理想的种植模式。但在雨涝成灾的年份,后季的水稻也会遭受洪涝危害。

小麦:沿淮地区10月10日播种,次年6月1日收获,6月5日脱粒,6月10日凉晒收仓。

水稻:沿淮地区6月10日栽秧(提前育秧),10月8日收获,生育期120天左右。

3.1.3 小麦—山芋种植模式

小麦—山芋是沿淮地区常见的种植模式,尤其在上世纪60、70年代最为普遍。在梅汛期短或空梅年份,这是一种较为理想的种植模式。但在梅汛期长的年份,后季极易遭受洪涝灾害。

小麦:沿淮地区10月10日播种,6月1日收获,6月10日凉晒收仓。

山芋:沿淮地区6月15日扦插(3月下旬至4月上旬育苗),10月20日收获,生育期125天左右。

3.1.4 小麦—西瓜种植模式

小麦—西瓜是沿淮地区常见的种植模式。在梅汛期短或空梅的年份,这是一种较为理想的种植模式。但在梅汛期长的年份,后季的西瓜极易遭受洪涝灾害,1954年就是典型的灾害年。

小麦:沿淮地区10月10日播种,6月1日收获。

西瓜:沿淮地区西瓜4月5日在麦地套播,8月20日拉秧,生育期135天左右。

3.1.5 小麦—萝卜种植模式

小麦:沿淮地区6月1日收获。

萝卜:沿淮地区6月10日播种,10月10日收获,生育期120天左右。

3.1.6 西瓜—大白菜种植模式

西瓜:沿淮地区4月5日点播,8月10日拉秧,生育期125天左右。

大白菜:沿淮地区8月10日播种,11月25日收获,生育期105天左右。

3.2 避洪种植模式

避洪种植模式就是根据区域特定生态环境、景观结构、洪涝灾害类型、特征和发生发展规律,利用生态经济学原理,按照系统工程学优化原则,因地制宜,合理布局农业产业结构,巧妙组织农业生产,避开洪涝灾害的危害,达到趋利避害,有效地利用资源,减少灾害损失的一种避让洪水减轻灾害的农业技术模式。

沿淮地区水情十分复杂,洪涝灾害频繁发生。洪涝灾害具有突发性、迁移性、群发性和后续性的特征,而且年际变化大,难以准确预测。安徽省沿淮地区属国家商品粮棉基地和工业基地,在全省国民经济发展中具有举足轻重的地位,但目前洪涝灾害是制约沿淮地区经济,尤其是农业经济发展的主要限制因子。因此,根据安徽省沿淮地区洪涝灾害的实际情况,提出了与传统种植模式不同的避洪种植模式。

3.2.1 荞麦—大麦种植模式

荞麦:沿淮地区8月下旬播种,10月下旬收获。

大麦:沿淮地区一般11月1日播种,5月20日收获,生育期200天左右,单产可达3000公斤/公顷以上。

3.2.2 青玉米—大麦种植模式

青玉米:沿淮地区8月下旬播种,10月20日收获。

大麦:沿淮地区11月1日播种,5月20日收获。

3.2.3 大白菜—大麦种植模式

大白菜:沿淮地区8月下旬播种,11上旬收获。

大麦:沿淮地区11月上旬播种,5月20日收获。

3.2.4 大蒜苗—荞麦种植模式

大蒜苗:沿淮地区9月初播种,2月中旬收获。

荞麦:沿淮地区2月下旬播种,5月中旬收获。

3.2.5 箩卜—洋葱种植模式

箩卜:沿淮地区8月下旬播种,11月下旬收获。

洋葱:沿淮地区11月下旬移栽,5月上旬收获。

3.2.6 大棚秋西红柿—大棚春西红柿种植模式

大棚秋西红柿:沿淮地区9月初栽,次年2月初拉秧。

大棚春西红柿:沿淮地区2月上旬栽,5月初拉秧。

3.2.7 大棚芹菜—地膜马铃薯种植模式

大棚芹菜:沿淮地区8月下旬移栽,2月中旬收获。

地膜马铃薯:沿淮地区2月下旬播种,5月中旬收获

。

4 结论

沿淮地区由于洪涝灾害频繁,严重制约着农业发展和社会稳定。为了实现农业的持续集约发展和人民生活水平的不断提高,必须调整农业种植结构,寻找避洪减灾的作物种植模式。针对沿淮地区洪涝灾害的实际情况,本文提出了与传统种植模式不同的避洪种植模式:荞麦—大麦种植模式、青玉米—大麦种植模式、大白菜—大麦种植模式、大蒜苗—荞麦种植模式、萝卜—洋葱种植模式、大棚秋季西红柿—大棚春季西红柿种植模式、大棚芹菜—地膜马铃薯种植模式。