固始三河尖古镇的前尘往事

文 / 淮河渔叟 图片/ 周旭

三河尖古镇是座落在淮河中游的昔日商埠重镇,也是淮河流域一朵凋零的璀璨之花。

三河尖位于河南省固始县东北部,距固始县城50公里,距阜阳市区50公里,地处豫皖两省结合部和两省三县交界地,淮河、史灌河、泉河三河交汇处。河南省海拔最低点位于三河尖镇建湾的“老鼠尾巴”处,海拔仅23.2米,有“鸡叫狗咬听三县”之说。

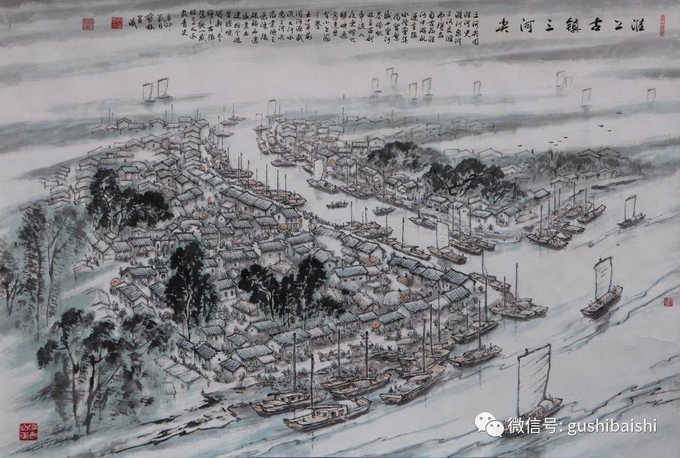

盛极一时的三河尖古镇曾是闻名豫鄂皖三省的航运中心,是大别山山货、农副产品外销和日用工业品购进转运的货物集散地。“十里河巷桅杆林立,水陆灯火交相辉映”,车水马龙,人声鼎沸,生意兴隆,市场繁盛,素有“小上海”之美称。

“三河尖”作为地名,其成因及时间几乎无从考证,唯一可查的是《辞海》中的词条:“三河尖,镇名。在河南省固始县北部、史灌河与淮河汇流处。为淮河中游航运中心。明以前既为重要集镇。”有人推断说,从地形上看,童园至老鼠尾巴地形呈锥状而得名;也有人说三河尖的老鼠尾巴就是淮河、史灌河、泉河三条河流交汇的“尖”子而得名,还有的说是因为现在夹河的北外河嘴子和南外河嘴子再加上老鼠尾巴的三个“尖”状而得名……众说纷纭,莫衷一是,难以稽考!

三河尖的历史,虽然没有更早的文字记载,但从三河尖翁棚子古永乐城出土的大量文物佐证而推断,三河尖的历史至少上溯至春秋战国时期。

虽无史可查,但是关于三河尖的传说历朝历代都层出不穷:

春秋末年楚国大臣“费无忌”(亦作“费无极”),心生谋逆,多次到三河尖勘察,欲定都于此,因种种原因未能如愿,后来在离三河尖不远的阜南县田集建了银安殿,打了七十二眼水井,古井现今犹在;

汉代王莽赶刘秀,刘秀逃难至此;唐高宗总章二年(公元669年),开漳圣王陈元光远赴福建、台湾“征蛮”,由三河尖码头乘船起航,入洪泽湖,进长江水系,经赣江、汀江,终入福建;

宋朝的狄青府建于隶属霍邱三河尖临水集陈村的桑树窝子对岸,民间传说狄青路过桑树窝子的时候护心镜掉落水中,这块镜子能看出一个人的前世今生,一打渔人用网捞上来,对着镜子一看,里面竟然是张驴脸,惶恐中失手复落水中;

元朝末年的中秋节,三河尖人用月饼里包信息互传,统一行动杀鞑子;

朱元璋逃荒落难流落于此,后来在隶属三河尖的临水集出家当了和尚,后历经征战,做了太祖皇帝;

清咸丰四年(1854年)4月,李昭寿、薛之元聚众起义,北上攻三河尖,为团练所败,溃走商城王家院墙;1856年7月16日,捻军首领张乐行乘虚袭占了淮河流域的商业重镇三河尖,获得了大量物资,补充了大批人员,士气复振,曾两度将捻军总部设在三河尖“天兴公商行”;

1938年农历七月初七凌晨,三河尖淮河底下枪声大作,日本侵略者由蚌埠乘汽艇沿霍邱县境逆淮河而上,在两架飞机低空的掩护下侵占了三河尖,登陆上岸的日寇疯狂至极,在三河尖东西两岸烧杀奸淫、无恶不作,一进街就开枪打死我无辜同胞李纪月、丁某某、沈其云等数人。沈其云仅因其裤子上系了一根皮带,日寇怀疑其身份,勒皮带的人“肯定”不是“良民”,不由分说,用刺刀捅死于东镇街上,其两子后取名:沈“雪仇”、沈“复仇”;

1947年8月23日,刘邓大军右路第三纵队陈锡联部,两万多人突破敌47师的防线,从三河尖强渡淮河,沿史河而上,顺利进入大别山地区,至此三河尖解放。

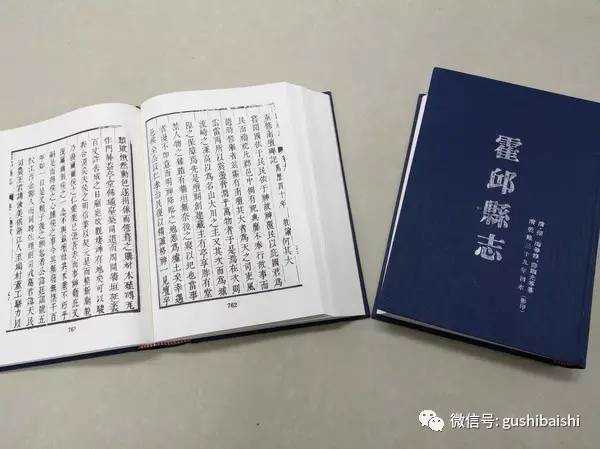

三河尖的归属也是历经变迁。有些时代隶属于安庆、六安(古称英)。有些时代隶属于阜阳(古称巨阳、颍州)。到了后来的国民政府时期,三河尖东镇属于安徽霍邱,西镇属于河南固始……据《霍邱县志》记载:“民国37年(1948)6月,撤霍邱县并入霍固县,增设三河尖市(县级),同属鄂豫区一分区。”1951年,三河尖属淮滨县管辖。1960年淮滨县撤销县制,将三河尖重新划归固始县管辖至今。总之,复杂的很。

作为两淮盐运的重要港口,三河尖是食盐、粮食、茶叶、竹木、煤炭、商品百货及大别山区土特产的主要中转站。从“下江”即江苏盐城来的海水晒的食盐,杭州的西湖龙井茶叶,丝绸锦缎、海鲜干货,上海的商品百货,山里下来的竹木、山货等等,都需要通过三河尖转口贸易到沿史灌河上游的大别山地区的金寨、商城、麻城。淮河上游的潢川、息县、信阳,唐河、桐柏、南阳,洪河的西平、汝南、新蔡。淮河下游的蚌埠、汉口、南京、扬州、苏州、上海等各大商埠。

三河尖因得益于“水”而兴盛,又因受害于“水”而衰败。

随着时代的变迁,由于黄河多次夺淮,淤废了入海尾闾,淤泥把下游的入海口以上的河床抬高,导致排洪不畅。从此,淮河变得桀骜不驯,多灾多难,使淮河流域人民几经洪魔蹂躏,留下难忘的悲怆记忆,淮河航运业优势不再。三河交汇,全省最低的地理特点,使其十年九涝,收成不保。“小上海”的繁华,逐渐被“大水窝”的萧条和贫穷所替代,民众生活长期处于极度贫困状态。

淮河给三河尖带来繁华的同时也不断给三河尖带来了灾难,三河尖的兴衰就是淮河功过的真实缩影。

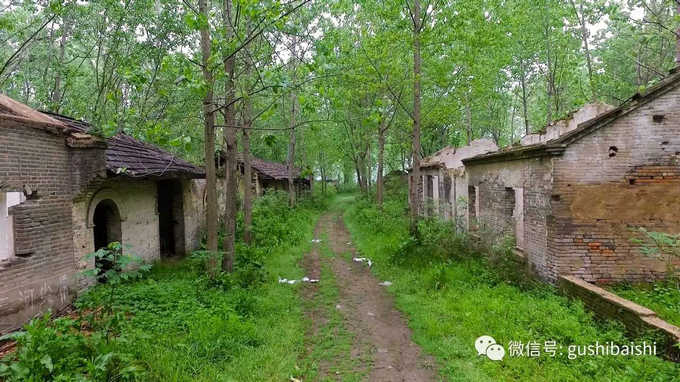

党和政府为了让三河尖人民彻底摆脱长期生活在洪魔下的灾难,实行了移民迁安,而今这里成了行洪区,变得一片荒芜和凄凉。

如今三河尖镇政府迁至望岗,新建了“建淮新村”居民区,居民区内新辟了几条纵横交错的宽广大道;新盖了整齐划一的砖混结构的楼房;新修了通往县城和徐桥的柏油马路;安置了黄营、三淮、建湾及镇子上的居民。

2016年底,三河尖镇政府顺应民意,为弘扬三河尖的厚重历史,给远离故土的三河尖人留存一份思念和回忆,让回乡上坟祭祖的乡里乡亲,不仅能看到重新修缮的老仓库门楼子,还看到了重新立起的戴師长的“德政碑”。

首先映入眼帘的是三尖西岸的老仓库门楼子,这是三河尖仅存的早期建筑之一,这个粮库是由原来民国政府的盐库改建而成的。门楼子修建于1951年,“河南——三河尖仓库”七个苍劲有力的隶书字,是三河尖学校的老学究姚俊泽先生所书。

现在你看到的是1931年,三河尖各民间团体为国民党45師師长戴民权所立的“德政碑”。戴民权(1891-1940),名正,字端甫,河南汝州蟒川镇人,国民党高级将领,抗日英雄,1940年5月,在河南遂平抗日狙击战中壮烈殉国,时年48岁。

这里是三河尖的头道桥,又叫南大桥,位于三河尖镇子的南端,是三面环水三河尖的唯一陆路通衢上的咽喉要津,也是三河尖早期的古建筑之一。头道桥桥下净空跨度长5米,桥面净宽4.8米,八字形的桥垛子和栏杆底座1.2米,桥宽应为6米,高4.5米。

由此往南一华里,还有一个二道桥,由于史河长期抽沙,导致河岸崩塌,二道桥已淹没于水中。这两座桥是民国17年(1928年),在阜阳至三河尖的“阜尖公路”、固始至三河尖“固三公路”的基础上改建的砖混水泥木板桥,已有好几百年的历史了。阜尖公路、固三公路,路宽8米,砖渣碎石路面,两区段间各长45公里。

眼前这条河就是阻隔东西两岸的老淮河,现在叫夹河,当年这里帆樯林立,舟楫如梭,人欢马叫,号子山响,在茂密的草丛中仿佛看到岸边一条蜿蜒的小路和路上纤夫佝偻的身姿,真可谓像三河尖人说的:“白见千人拱手,夜观万盏明灯”。

这里是淮河的东岸,脚下就是南哨门,这里的哨门楼子非常雄壮气派,上层是楼房,住有更夫,下层是两丈多宽的大门,门墙厚实坚固,一色的青砖青瓦,飞檐挑爪,雕梁画栋,屋脊两头各立着一个一米多高的兽头。再往南就是顺河街,街上多商行店铺。沿街前行,走过航运站,对面就是英美控股的亚细亚煤油公司,有三道牌坊曾经横跨在这里;路过杨家祠堂,这块水域就是三河尖人说的祠堂后沟。

站在丁字街口,脚下就是“一步三孔桥”的位置,对面就是颇具传奇色彩的“两山夹一庙”;面前的位置曾经矗立着高高的尖顶教堂;继续向东便是繁华的街道和东哨门,这条路上一路林立六道巍峨的青石牌坊,牌坊上石铃铛清脆的妙音可以在四五里外听到。

脚下的这片高地就是神奇的北庙所在,火神庙和东王庙及山西会馆都在这里,庙后就是处决人犯的法场,天道和法理在这里论断纲常。

由于三河尖成了行洪区,过去琳琅满目的古建筑难觅踪影,现存寥寥无几的遗址,已是孤鹤独立,昔日古老而繁华的淮上重镇,已化作云烟时刻滾荡在人们的记忆中,让人魂牵梦绕,难已忘怀;面对这镜花水月的情景,黯然泪下,不得不让人感叹:沧海桑田,岁月无情!

目前,这里还新建了“三河尖故址”过街牌坊、安澜亭、“淮上古镇三河尖”瓷画影壁、“刘邓大军渡淮旧址”景观石等标志性建筑。

失去故土的三河尖人虽然物质家园不复存在,但精神家园却永不磨灭!